大好物のワラビの季節がやってきました。今日は20年近く失敗や試行を重ねた究極レシピ「ワラビのあく抜き方法」のご紹介をします。

「あく抜きのコツ」や「あくなしワラビ」の取り扱い方、小麦粉を使ったアク取り方法、「ワラビ飯・ワラビのナムル」などの絶品レシピもあわせて紹介しています。

失敗しない「わらび」のあく抜きレシピ

ワラビのあく抜きはコツがあってなかなか難しいですよね。

重曹の他にも「小麦粉を使ったあく抜き」を試してみましたが、やはり「重曹」がいちばん美味しくできましたので、こちらから紹介します。

失敗しない「わらび」のあく抜き 材料

1.わらびを洗う

新鮮なワラビを用意して水洗いします。

2.固い茎の部分を曲げてみる

ワラビは収獲してから、下の部分が堅くなるので茎をまげて「ぽきっ」と折れる上だけを使います。

3.固い茎の部分を切る

1本だけ折ってみて、堅い部分の長さの見当をつけたら、包丁ですべてのワラビの下を切り落として捨てます。(この下処理をしないと、堅い部分が混じって美味しくありません)

4.鍋に重曹を入れる

大き目の鍋に水を入れて沸騰したら、火をとめて重曹を大さじ1入れ、2分~3分ほど待ちます。

重曹を入れると鍋が「じゅわ~」と泡立ちますが驚かないでくださいね。

5.わらびをゆでる

ワラビを入れ、1~2分茹で、火を止めます。

ここで茹ですぎると、柔らかくなりすぎてしまいます。熱湯に漬け込んで、時間をかけてあくを抜くイメージです。

ワラビはすべてお湯につかるように入れましょう。

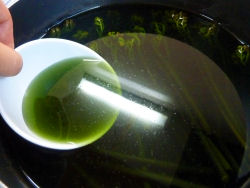

6.熱湯に入れたら放置

そのまま、2時間くらい置きます。

ワラビの種類や量にもよりますが、深緑のすごい色が出る時もあります。

2時間たったら、ワラビを1本取り出し、堅さを見ましょう。

「あくなしワラビ」などは2~3時間くらいで柔らかくなりますが、山で採れたものは半日~1日かかるものもあるので、30分おきに触って固さを確かめると失敗しません。

7.わらびの堅さを小まめにチェックする

時間が経つと、ゆで汁が茶色になりますが大丈夫です。

堅さをチェックしまし、実際に口に入れて食べ、ちょうど良い固さになるまで待ちます。

8.水洗いして、わらびを切る

ちょうどよい堅さになったら取り出して、水洗いしましょう。

ひと口大に切って、そのまま調理できます。

9.冷蔵庫に保存する

保存する場合は、切らずにジブロックに入れて水に浸した状態で冷蔵庫へ入れ、毎日水を取り換えれば1週間ほど保存できます。

ワラビの「あく抜き」ありがちな失敗

重曹は「えぐみ」を取るだけでなく、茹でてやわらかくなる作業も同時に行ってくれます。

しかし、「加減」を間違うと、柔らかすぎたり堅すぎたりという失敗になってしまいます。

堅すぎたた場合は、やり直しも効きますがぬるぬると柔らかくなってしまったらそうもいきません。

重曹のアルカリ成分がワラビの繊維に働きかけ、繊維を柔らかくすることでアクが抜けやすくなるので、「重曹」の分量や茹で加減が大切なんですね。

ワラビのあく抜きの失敗例と原因

| わらびのあく抜き 失敗例 | 失敗の原因 |

|---|---|

| 柔らかすぎてとろとろ | ・重曹の入れ過ぎ ・熱湯に入れてしまった ・つけておく時間が長かった |

| えぐみが多い/堅い | ・重曹が少ない ・ぬるい湯の時に入れた ・つける時間が短い |

| 柔らかい部分と堅い繊維部分がある | ・根元の堅い部分の切り落とし下処理をしていない |

あく抜きの失敗しないコツ

失敗しないコツ1.水と重曹の比率を必ず守る

◆水1000cc : 重曹大さじ1(重曹の大さじは9g) 重曹を入れると鍋が「じゅわ~」と泡立ちますのでびっくりします。少しずつ入れましょう。

この比率を守れば、ワラビは多くても少なくても大丈夫です。

失敗しないコツ2.根元カットの下処理は必ず行う

◆ワラビは収獲してから、下の部分が堅くなるので茎をまげて「ぽきっ」と折れる上だけを使います。

もったいいないからと言って、この部分を入れてしまうと均一の柔らかさに仕上がりません。

下の部分の堅い部分に合わせてあく抜き時間を調節すると、上の部分が溶けてトロトロしてしまいます。

逆に、上の部分に合わせると、下の堅い部分の繊維が堅くて美味しくありません。1本だけ折ってみて、堅い部分の長さの見当をつけたら、根元の堅い部分はすべて包丁で切り落としましょう。

失敗しないコツ3.熱湯に入れない/茹でない

以前は、1分ほどワラビを煮てから火を止めてあく抜きしていましたが、やはり柔らかくなりすぎてしまい、先端の部分がトロトロに溶けてしまう事もありました。

沸騰したての熱い熱湯に入れずに、かならず火をとめ2~3分少し待って冷めてから、ワラビを入れましょう。

30分~1時間おきに柔らかさを確かめる

◆30分~1時間おきに柔らかさを確かめれば、絶対に失敗しません。自分の好みの柔らかさになるまで、確認をしましょう。

アクなしワラビはあく抜きするの?

最近は「あくなしワラビ」が売られていますが。本当にアクがなくて、そのまま食べれるのでしょうか?

農家の人や、お店の人に「あく抜きしなくていいんですか?」と聞くと、「やっぱり少しはアクがありエグミがあるので、かるくあく抜きをしてください」と言われました。

実際にあく抜きをして1時間おきに様子を見たところ、2時間ほどで柔らかくなりました。鍋に出たあくの色もかなり薄かったです。やはり、アクはあるものの、普通のワラビより少ないのでしょうね。とても美味しくいただきました。

時間がなくて早くあく抜きをしたい場合は、あく抜きワラビの購入をお勧めします。

小麦粉を使ったワラビのあく抜き

小麦粉を使ったワラビのあく抜き方法です。小麦粉にワラビのアクを吸収させてエグミを取り除くようです。

これを試してみましたが、なぜかうまくいきませんでした。ネットで検索しても、うまくいかない人が多いようです。私の場合も、かりえぐみが口に残り、食べられませんでした。

「あくなしワラビ」のような、あくの少ないワラビで調理すればうまくいくかもしれませんね。

絶品わらびレシピ

わらび飯

あく抜きをしたわらびを食べやすい大きさに切ったら、フライパンにごま油とサラダオイルを敷き油揚げ・白ごまと一緒にさっと炒めます。醤油・ビミサン・砂糖・鰹だし顆粒を入れ味を付けたら、炊き立てのご飯を入れて混ぜて出来上がりです。

めちゃうま♪わらびのナムル

あく抜きしたわらびを食べやすい大きさに切り、醤油・ビミサン・おろしにんにくとごま油・白ごまで炒め調味料で味付けしたら簡単出来上がりです。塩味+ごま油で本格ナムル味にしても美味しいです。ぜひ作ってみてくださいね。