前回は、ぶどうの摘果1 ジベレリン前の初期の房作り(花穂整形)についてお話ししました。摘果作業の前半にあたる部分です。

今回は後半の、摘果作業2の摘粒 「 粒抜き/間引きのコツ」についてお話していきます。

親戚3軒のプロのぶどう農家のアドバイスと、筆者の体験をもとに「穂軸の長さ・支梗の段数・穂尻カットの注意点・粒数・残す粒の選び方」などを図と写真で紹介しています。

ぜひ美味しい葡萄の房づくりを家庭菜園でチャレンジしてみてください。

ぶどうの摘果2 シャインマスカット摘粒方法「粒抜き/間引きのコツ」を図と写真で解説

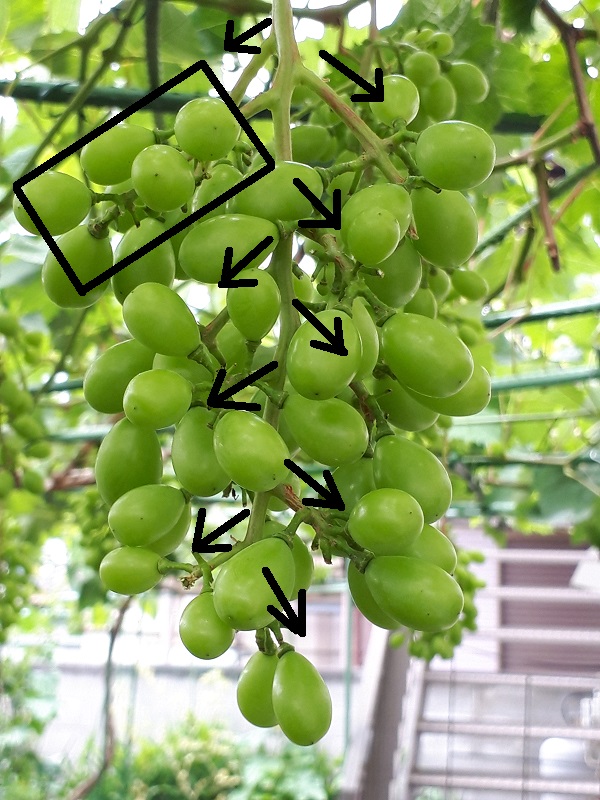

まずは、我が家の5年目のシャインマスカットの紹介。

5年目にして、ようやく見事なシャインマスカットを収穫することができました。

まだまだ、プロの叔母が作るにシャインマスカットには及びませんが、粒抜き/間引きを丁寧に行う事で、立派なシャインマスカットを収穫する事も夢ではありません。

では、摘粒方法(粒抜き/間引き)について解説していきますね。

摘粒作業(粒抜き/間引き)剪定の時期

摘粒(粒抜き、間引き)は6月中旬から7月上旬にかけて行います。ちょうど、ジベレリンが終わり、ぶどうの粒が大きくなってきた頃です。

摘粒はハサミで、余計なブドウの粒を間引いて行くわけですが、あまり粒を大きくしてからだと、粒間がぎゅうぎゅうになってしまい、粒抜きができません。

粒間に隙間があり、ハサミが入れやすい時期に行いましょう。

6月は梅雨に入り、ぶどうの粒がどんどん大きくなっていきます。

叔父のシャインマスカット農家では、雨降りでも休まず摘粒作業(粒抜き、間引き)を行っています。

それほど、摘粒作業(粒抜き、間引き)作業の時期は大切なんですね。

摘粒(粒抜き、間引き)剪定の方法

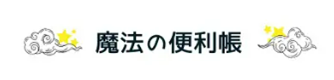

穂軸の長さ調整

摘粒にあたり、穂軸の長さ調整をしますが、はなかなか難しいです。

前回の花穂整形では、穂軸に粒を3.5㎝~4㎝残して整形しました。

その穂軸は、この時期になると7~8㎝前後に成長しているはずです。

もし、それ以上の長さでしたら7~8㎝になるよう上部を摘粒をしてあげましょう。

ぶどうの房は、上の粒ほど甘味がのり、下の粒ほど甘味が少ないという特徴があります。叔父が言うには、長めの房にしてしまうと、甘味が少ない房になってしまうようです。

ぶどうの房は、これからもどんどん大きく成長します。

7~8㎝に調整しておくことで、収穫時にちょうど良い甘さと17~18㎝ほどの立派な房に成長してくれます。

品種別 穂軸の長さ/摘粒後の粒数

農協で推奨している穂軸の長さと、摘粒後の粒数を紹介します。

ちょっと少ないな~と感じますよね。

叔母が言うには、出荷するにあたり「既定の甘さ・大きさ」が厳しく、大きくは作れないんだそうです。

家庭菜園なので、我が家では欲張って少し大きめに作ってます(笑)

| 品種 | 穂軸の長さ | 残す粒数 |

| 巨峰 | 7cm | 35~40粒 |

| ピオーネ | 6.5cm | 32粒 |

| 藤稔 | 6.5cm | 28~30粒 |

| シャインマスカット | 8cm | 40~47粒 |

穂尻をカットする場合の注意点

摘果作業で一番悩むのは、「穂尻」部分のカットです。

ブドウのおしりの部分だけ、粒がまばらだったり、形がいびつだったり、成長が遅い房の時、「穂尻」部分をカットしなければなりません。

でも、この穂尻を切る時は注意が必要です。

穂尻をカットすると、ぶどうは横に広がるからです。

我が家でも、穂尻をカットしたものは、必ず横に広がり、綺麗な逆三角形になりませんでした。

横に広がる事で粒が込み入り、「間引き数」が多くなり、なんだか損した気分になります。

できるだけ「穂尻」を残し、縦長に粒を逃がしたほうが、沢山の粒を残すことができます。

つまり、下記のような特殊の場合を除き、できるだけ穂尻を残した方が、逆三角形の綺麗で大きな房が作れることが解りました。

でも、家庭菜園の場合「横広でも良い」とブドウ農家の叔父は言います。縦に長い葡萄より、横に広がるほうが甘さが揃うとのこと。出荷もしないしね。

プロの場合、横長になると規定の傘紙に入らなくなってしまいアウトなんだそうです(なるほど~そりゃそうだ笑)

家庭菜園の場合は横長になってしまったら、手作り傘紙を作ればOKですね。

ぶどうの傘かけ・袋掛けについては、別記事で詳しく解説しています。

支梗の調整(房枝・段)

穂軸の長さ調整が終わったら、「支梗」の調整をします。

「支梗」とは房から出ている枝の事です。

7~8㎝の穂軸には、13~19段(平均15段)の支梗(枝)があります。ぶどうの房は、複数の支梗(枝)で成り立っているんですね。支梗(枝)を手でそっと上げて数えてみると何段あるか解ります。

中には、まったく成長をしていない粒をかかえた支梗(枝)がるので、支梗(枝)ごと切り落とします。

段数が多い場合は、弱い枝(支梗)を切り数を減らしましょう。

家庭菜園の場合、庭や路地裏などで育てるため、土が痩せています。そのため、切り取るほどの段数に育たないかもしれません。我が家のシャインマスカットも、邪魔な支梗を2~3本切り取るくらいで済みました。

これが終わると、いよいよ摘粒作業(粒抜き、間引き)をしていきます。

摘粒(粒抜き、間引き)

粒抜きは、先端の細い粒抜き専用のハサミで行うと粒間に入れやすく便利です。

ぶどうの1つの支梗(枝)には、10個も「粒」が付いていることがあります。支梗が平均15段とすると、13×10=130粒もついていることになります。

ぶどうの品種にも寄りますが、収穫時に甘く美しい房にするには30~50粒を残して粒抜きする事がベストだと言われています。

130粒もあると、粒が大きくなりった時、お互いに押し合って変形したり潰れてしまいます。そこで、摘果作業(粒抜き、間引き)剪定を行い栄養を集中させる必要があるのです。

家庭菜園では、出荷するわけではないので粒数を少し多くしても大丈夫です。

だけど「35~50粒って、いちいち数えるの大変だ~!!」

となりますよね。

でも大丈夫。支梗段ごとに数えて粒抜きすれば楽ちん。

それでは「粒の数え方」を詳しく解説していきますね。

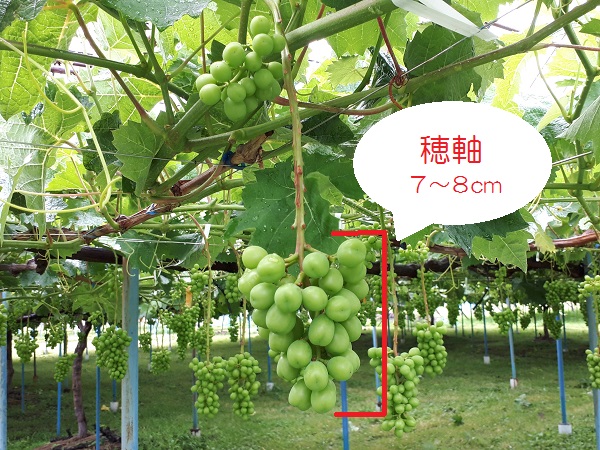

綺麗な逆三角形の房づくりの方法/数え方

綺麗な逆三角形の房にするには、上から順に粒数を減らして間引き剪定していきます。

つまり、上の両肩は大目に残し、下に行くにつれて数を少なくしていくんです。

下の図のように、1段目は5粒、それ以降は4粒、3粒、2粒と減らしていきます。

以下は、叔父のシャインマスカット農園で実際に粒抜きをしている数です。農協の出荷規定によっては上の1段を抜かし小ぶりに作り、37粒で出荷する場合もあります。

| 残す粒数 | 計 |

| 5粒×2段 | 10粒 |

| 4粒×3段 | 12粒 |

| 3粒×6段 | 18粒 |

| 2粒×3段 | 6粒 |

| 1粒×1段 | 1粒 |

| 計13段 | 計47粒 |

プロのアドバイスと「摘粒のコツ」どんな粒を間引くの?

数を減らしながら粒抜きをする事が解っても、はじめて摘粒(粒抜き、間引き)する人には、どんな粒をカットして、どんな粒を残すのか解らず不安ですよね。

みるからに邪魔そうな粒でも、すごく大きくてふっくらしていて切るのがもったいない~!!という粒が沢山あります。

そこで、シャインマスカット農家のプロの叔父に

「どれを切っていいんだ~? 優先順位みたいなコツがある?」と、聞いてみました。

と教えてくれました。でも、なぜ「下向きの粒」を切るのか訪ねると、

ぶどうの粒は大きくなると垂れ下がり、下の粒を圧迫する事が多いそうなんです。その為、なるべく横向きや上向きを残してカットすると美しい房ができるとの事でした。

ただし、やってみるとすべてがうまくいくもんじゃないですよね~。下向きの粒をどうしても残さなければならない場合だってあります。

そんな時は、次の段の「重なりそうな粒」を切ってあげれば大丈夫とのこと。

はじめて粒抜きをした時、最初の10房くらいはドキドキでしたが、コツが解ればどんどん粒抜きできます。

失敗したと思っても、収穫時にはうまい具合に粒が膨らんで、形が整っているので案外大丈夫なんです。

ぜひチャレンジしてみてください。

まとめ ぶどうの摘果2 シャインマスカット摘粒方法「粒抜き/間引きのコツ」を図と写真で解説

叔父の農園では、梅雨時期で雨が降っていても、粒抜き作業で大忙しです。忙しい合間に、我が家の家庭菜園の粒抜き作業を見てもらいました。

左の写真が摘粒前、右の写真が摘粒後です。

どうですか?さっぱりしたでしょう。家庭菜園なので、少しこぶりですがいい感じです。

でも、こんなに良い粒を沢山「間引き」するんですよね~。ホント、摘粒作業は、思い切りが必要です(笑)

我が家のぶどう棚のこれからの予定ですが・・・

摘果作業終了後、4回目の「黒とう病」の予防消毒をしてから傘をかけます。去年は「黒とう病」でほぼ収穫できませんでした。

叔父に「房を中心に消毒してから傘をかけるといいよ」と、アドバイス賜りました。

去年は、食べる部分だから房にはあまり消毒をかけちゃいけないと勝手に思っていました・・・

今年はもっと念入りに行います。

粒抜きが終わると、いよいよ「袋掛け」「笠かけ」「摘心」です。摘心とは、ブドウの房に栄養が行くよう、葉を切り落とすことです。

病気の防除に役立つ「袋掛け」「笠かけ」の最適な時期・摘心の方法ついては別ページで詳しく紹介しています。